Eine Erkältung folgt auf die andere, nach einer initialen Infektion treten plötzlich auch andere Beschwerden und Symptome auf, der Körper wird in mehreren Instanzen geschwächt – solche Kaskaden können durch ein negativ beeinflusstes Immunsystem ausgelöst werden. Die komplexen Wechselwirkungen zwischen Viren und dem Immunsystem zu berücksichtigen und zu verstehen, ist entscheidend, um eine effektive Behandlung dagegen einleiten und den virusbedingten Dominoeffekt bremsen zu können. Warum sind manche Menschen besonders anfällig für eine Reihe von Infekten – und was bedeutet das für die Prävention und Behandlung?

Besonders deutlich lassen sich diese Prozesse am Beispiel Epstein-Barr-Virus (EBV) erkennen. Das Virus kann das Risiko für weitere Erkrankungen erhöhen und steht im Zusammenhang mit Phänomenen wie Long COVID.1 Zentraler Schwerpunkt des sogenannten Dominoeffekts ist das Immunsystem, das aus der natürlichen Balance geraten und somit anfälliger für weitere Erkrankungen und Dysfunktionen ist.

Dieser Artikel soll den virusbedingten Dominoeffekt genauer beleuchten und zeigen, welche Bedeutung der Mikroimmuntherapie bei diesem Thema zukommt – denn diese zielt auf eine sanfte Unterstützung des Immunsystems mit natürlichen Prozessen ab und kann so potenziell unmittelbar in den Krankheitsprozess eingreifen.

Inhalt

- Was ist ein Dominoeffekt?

- Warum ist der virale Dominoeffekt heute relevanter denn je?

- Grundlagen des Immunsystems – Wechselwirkung mit Viren

- Beispiel: Dominoeffekt anhand von EBV und Long COVID

- Neue Wege der Immunregulation: Die Mikroimmuntherapie bei Viruslast

- Mikroimmuntherapeuten finden

- Fazit: erkennen, handeln, langfristig unterstützen

- Literatur & Quellen

Was ist ein Dominoeffekt?

Den Begriff Dominoeffekt hast Du sicherlich schon einmal in irgendeinem Zusammenhang gehört: Ein bestimmter Auslöser setzt eine Reihe von Folgen in Gang – wie bei einer Dominokette, bei der ein Stein den nächsten zum Fall bringt.

Im medizinischen Bereich kann sich der Dominoeffekt beispielsweise auf Virusinfektionen beziehen. Hierbei gibt es eine initiale Infektion, die letztendlich dazu führt, dass der Körper anfälliger für weitere Erkrankungen und Beschwerden ist. Sie sorgt dafür, dass das fein austarierte Immunsystem gestört wird und nicht mehr optimal arbeiten kann. Dadurch kann es zu wiederkehrenden Infektionen und Chronifizierungen durch Inflammation und Autoimmunreaktionen kommen. Auch schlummernde Erreger können auf diese Weise reaktiviert werden und Beschwerden verursachen.

Warum ist der virale Dominoeffekt heute relevanter denn je?

Eine Kettenreaktion, bei der ein Virus weitere Erkrankungen nach sich ziehen kann, ist in der Regel eng mit dem Immunsystem verbunden. Infektionen – sowohl schwere als auch leichte Verläufe – wirken auf das Immunsystem ein und führen zu Veränderungen. Ein strapaziertes Immunsystem kann den Körper meist nicht so schützen, wie es sollte. Das kann den genannten Dominoeffekt begünstigen.

Dass in der heutigen Gesundheitsdiskussion der Dominoeffekt eine wesentliche Rolle spielt und auch zukünftig spielen wird, lässt sich an den unterschiedlichen Herausforderungen erkennen, mit denen wir konfrontiert sind. Hier einige Beispiele moderner Risikofaktoren:

Allgemeine Belastungen der modernen Gesellschaft

Der moderne Lebensstil kann das Immunsystem vor bestimmte Belastungen stellen. Hektik, Stress, ständige Erreichbarkeit, Nachrichtenflut oder Schlafprobleme und fehlende Erholung können die Funktion des Immunsystems senken und die Anfälligkeit für Erkrankungen steigern.

Weitere moderne Einflussfaktoren sind:

- Zunahme viraler Belastungen durch Globalisierung

- Ungesunde Ernährung und Mangel an Mikronährstoffen

- Neue Virusarten und Mutationen

- Umwelttoxine

- Wachsende Zahl chronischer Erschöpfung und ME/CFS

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

Auch die COVID-19-Pandemie hat vielfach Spuren hinterlassen. Häufig berichten Menschen, die sich mit SARS-CoV-2 infiziert haben, davon, dass sie weniger leistungsfähig sind, mit anhaltenden Beschwerden zu kämpfen haben und vermehrt krank werden. Das lässt darauf schließen, dass das Virus einen großen Einfluss auf die immunitäre Abwehr genommen und diese nachhaltig beeinflusst hat.

Zudem besteht mit Corona nun ein weiterer Virustyp, der vor allem in den typischen „Erkältungsmonaten“ zu Infektionen führen kann. Abwandlungen des Virus erhöhen diese Zahl weiterhin, sodass man allgemein mehr Krankheitsfälle als vor der Pandemie erkennen kann.2

Grundlagen des Immunsystems – Wechselwirkung mit Viren

Das Immunsystem ist das körpereigene Abwehrsystem gegen entartete Zellen und unterschiedliche Erreger – darunter auch Viren. Es setzt sich aus der angeborenen (unspezifischen) und erlernten/erworbenen (spezifischen) Immunabwehr zusammen.

1. Angeborene Immunabwehr

Gelangen schädliche Erreger in den Körper, werden sie von einem gesunden Immunsystem identifiziert und schnellstmöglich beseitigt. Zunächst wird dafür die angeborene Immunabwehr eingeleitet. Fresszellen, Interferone und Entzündungsbotenstoffe greifen den Eindringling direkt an. Ist dieser Prozess erfolgreich, wird die Abwehrreaktion beendet. Reicht die angeborene Immunabwehr hingegen nicht aus, wird mithilfe von Botenstoffen die zweite Instanz in Gang gesetzt: Die erworbene Immunabwehr.

2. Erworbene Immunabwehr

Mithilfe von T-Zellen und Antikörpern geht das Immunsystem gezielt gegen bestimmte Angreifer vor. Dabei werden passgenaue Gegenstoffe gebildet, die die Erreger wie Viren unschädlich machen sollen. Die Informationen werden in sogenannten Gedächtniszellen gespeichert, um bei einer erneuten Infektion (Sekundärinfektion) noch besser gegen die Erreger vorgehen zu können.

Manche Viren entwickeln dabei Strategien, um schlechter vom Immunsystem erkannt zu werden. Sie tarnen sich, manipulieren andere Zellen und Prozesse oder nisten sich in bestimmten Zelltypen ein, um der Abwehrreaktion entgehen zu können. Dadurch kann das Immunsystem ebenfalls belastet und ein Dominoeffekt begünstigt werden.

Beispiel: Der Dominoeffekt anhand von EBV und Long COVID

Ein besonders eindrückliches Beispiel für den viralen Dominoeffekt ist die Wechselwirkung zwischen dem Epstein-Barr-Virus (EBV) und Long COVID. Fast jeder Mensch kommt in seinem Leben mit EBV in Kontakt und trägt das Virus anschließend im Körper. Durch das Immunsystem wird das EBV kontrolliert und in einer Art Schlafzustand gehalten – es ist inaktiv und ruft keine Beschwerden hervor. Wird EBV jedoch reaktiviert, weil das Immunsystem nicht länger in der Lage ist, es im Ruhezustand zu halten, kann das verschiedene gesundheitliche Beschwerden mit sich bringen.

Eine EBV-Reaktivierung kann beispielsweise die Folge einer Infektion sein. So kann das Virus durch eine COVID-19-geschwächte Immunantwort wieder aktiv werden und mitochondriale Dysfunktionen sowie systemische Entzündungen verstärken. Dies belastet wiederum Immunsystem und Körper, was unter anderem Long COVID begünstigen kann. Für die Entstehung von Long COVID scheint EBV somit einen entscheidenden Beitrag zu leisten.1

Das bedeutet: Nicht nur das Coronavirus selbst kann Beschwerden auslösen, sondern auch das „Wiedererwachen“ eines schlafenden Virus im Körper. In der Folge entsteht ein komplexes Krankheitsbild, das durch chronische Entzündung, Müdigkeit, Konzentrationsprobleme und Immunerschöpfung geprägt ist. Darüber hinaus wird der Körper anfälliger für weitere Erkrankungen wie u. a. wiederkehrende Infekte, ME/CFS und Multiple Sklerose.

Neue Wege der Immunregulation: Die Mikroimmuntherapie bei Viruslast

Das vorherige Beispiel zeigt etwas ganz deutlich: Es ist entscheidend, den wahren Übeltäter zu kennen, um eine gezielte Therapie einleiten zu können. Symptombezogene Behandlungen können Beschwerden zwar lindern, aber um eine langfristige Verbesserung zu erreichen, ist es wichtig, an der Ursache anzusetzen.

Hier kommt die Mikroimmuntherapie ins Spiel. Sie zielt auf die Unterstützung des Immunsystems als Säule der Gesundheit ab. Aber statt das Immunsystem pauschal zu stimulieren, wie es oft suggeriert wird („Immunsystem stärken“), soll sie dabei helfen, die Immunantwort zu regulieren. Denn ein starkes Immunsystem ist nicht zwangsläufig gut – eine übermäßige Immunantwort kann sogar Schäden hervorrufen.

Wirkung und Ziele

Mithilfe der Mikroimmuntherapie sollen die körpereigenen Abwehrreaktionen wieder in das natürliche Gleichgewicht gebracht werden. Diese Modulation erfolgt mit Substanzen, die der Körper selbst zur Koordination der Immunantwort nutzt, darunter Zytokine und Interleukine, spezifische Nukleinsäuren und Wachstumsfaktoren.

Vorrangig sollen entzündungsfördernde und entzündungshemmende Mechanismen so ausgeglichen werden, dass eine adäquate Immunantwort möglich ist. Somit wird das Immunsystem langfristig trainiert – eine Hilfe zur Selbsthilfe statt einer aggressiven Einmischung in Form von Suppression oder Überstimulation.

Im Falle einer EBV-Infektion zielt die Mikroimmuntherapie, die eine spezielle Formel für EBV besitzt, darauf ab, die Viruslast mithilfe einer bestimmten Nukleinsäure in hemmender Verdünnung zu reduzieren, indem der Virusvermehrung entgegengewirkt wird. Gleichzeitig sollen mit dem Zytokin Interleukin-2 bestimmte T-Zellen aktiviert werden, die eine zytotoxische Wirkung gegenüber infizierten Zellen haben. Dadurch sollen die EBV-infizierten Zellen abgetötet werden. Auch die natürlichen Killerzellen (NK) und Monozyten werden stimuliert, um die durch das EBV umgewandelten B-Zellen wieder unter Kontrolle zu bringen. Sie haben unter anderem die Aufgabe, virusbefallene Zellen zu erkennen und zu zerstören.

Es soll also dafür gesorgt werden, dass:

- bereits infizierte Zellen unschädlich gemacht werden,

- eine Verbreitung von Zelle zu Zelle unterbrochen wird,

- virusbedingte Tarnmechanismen erkannt und die Viren unschädlich gemacht werden,

- einer überschießenden Inflammation entgegengewirkt wird,

- eine adäquate Immunantwort gegen EBV unterstützt wird,

- ein gesunder Immunstatus wiederhergestellt und langfristig unterstützt wird.

Wie hilft das beim Dominoeffekt?

Da die Mikroimmuntherapie die Homöostase des Immunsystems unterstützt, setzt sie genau an der Ursache für den viralen Dominoeffekt an. Ist das Immunsystem wieder ins Gleichgewicht versetzt, ist das Risiko für weitere Erkrankungen gesenkt, da es den Körper wieder selbstständig verteidigen kann. Gerade bei chronisch persistierenden oder reaktivierten Viren wie EBV kann diese Form der Immunmodulation unterstützend wirken.

Ziel ist es, dem Immunsystem die „richtige Information“ zu geben, um Viren besser zu kontrollieren, Entzündungsprozesse zu begrenzen und die körpereigene Abwehr langfristig zu stabilisieren. Auch bei komplexen Verläufen wie Long COVID, bei denen mehrere virale Faktoren ineinandergreifen, kann die Mikroimmuntherapie ein ergänzender Baustein für die Therapiestrategie sein.

Mikroimmuntherapeuten finden – Therapeutenliste und Schwerpunkt-Übersicht

Du möchtest noch mehr zur Mikroimmuntherapie erfahren und Dich individuell beraten lassen? Dann finde mit unserer Therapeutensuche einen Spezialisten für Mikroimmuntherapie in Deiner Nähe. Dein Therapeut wird Dich über alle Details informieren und auf Grundlage einer gründlichen Anamnese und Ursachenforschung die geeignete Therapie für Dich zusammenstellen.

Mit der Suche hast Du außerdem die Möglichkeit, nach speziellen Beschwerdebildern und Schwerpunkten zu suchen, z. B. EBV, Long COVID oder Infektanfälligkeit.

Teile den Artikel gern mit Familie, Freunde und Bekannten, die ebenfalls Interesse an diesem Thema haben. Vergiss außerdem nicht, uns auf Social Media zu folgen. Solltest Du Fragen oder Tipps haben, kannst Du uns jederzeit schreiben.

Fazit: erkennen, handeln, langfristig unterstützen

Der Dominoeffekt bei Virusinfektionen ist mehr als ein medizinisches Konzept – er beschreibt reale Krankheitsverläufe, wie sie viele Betroffene nach EBV-Infektionen oder im Zusammenhang mit Long COVID erleben. Eine erste virale Belastung kann das Immunsystem so aus dem Gleichgewicht bringen, dass Reaktivierungen, Folgeinfektionen oder chronische Entzündungsprozesse entstehen.

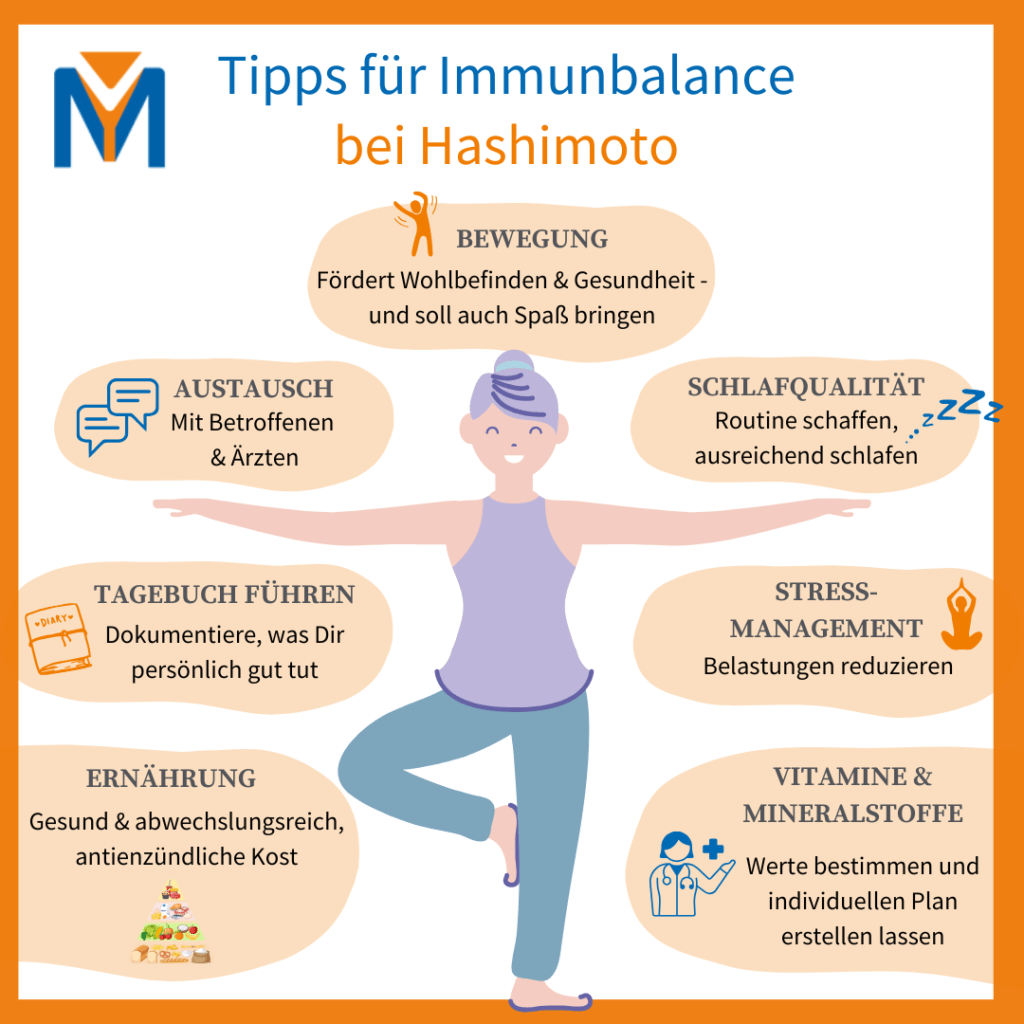

Entscheidend ist daher, diese Zusammenhänge frühzeitig zu erkennen und nicht nur die vorliegenden Symptome zu behandeln, sondern die zugrundeliegende Immunregulation in den Blick zu nehmen. Die Mikroimmuntherapie bietet hier einen innovativen Ansatz, um das Immunsystem gezielt durch individuelle Information und Regulation zu unterstützen. In Kombination mit einer ganzheitlichen Betrachtung von Lebensstil, Mikronährstoffen und Stressfaktoren entsteht so eine Strategie, die nicht nur kurzfristig hilft, sondern das Immunsystem auch langfristig trainieren kann.

Wenn Du noch mehr zum Thema lesen möchtest, findest Du unter folgenden Links weiterführende Informationen und Tipps:

- Selbstcheck Long COVID

- Tipps bei Infektanfälligkeit: ganzheitliche Betrachtung des Lebensstils, um wiederkehrenden Infekten entgegenzuwirken/vorzubeugen

Literatur & Quellen

1Deutsches Ärzteblatt. Long COVID: Forscher finden Veränderungen im Immunsystem (17.8.2022). Online. https://www.aerzteblatt.de/news/long-covid-forscher-finden-veraenderungen-im-immunsystem-5c93c946-3933-466f-bc55-80d2af01a0dc [abgerufen am 21.5.2025]

2Focus Online. Jeder 10. Deutsche ist erkältet – Immunologe erklärt, warum in diesem Jahr „ungewöhnlich“ viele Menschen krank sind (30.10.2024). Online. https://www.focus.de/gesundheit/news/jeder-10-deutsche-ist-erkaeltet-immunologe-erklaert-warum-in-diesem-jahr-ungewoehnlich-viele-menschen-krank-sind_id_260420686.html [abgerufen am 21.5.2025]

ntv WISSEN. Erst Covid, dann Erkältung – Warum man nach Corona anfällig für andere Infektionen ist (24.10.2024). https://www.n-tv.de/wissen/Warum-man-nach-Corona-anfaellig-fuer-andere-Infektionen-ist-article25312041.html [abgerufen am 21.5.2025]

Website der Charité Universitätsmedizin Berlin. Ursache für Entzündungsschock bei Kindern nach Corona aufgeklärt – Nature-Studie: PIMS ist auf Reaktivierung des Epstein-Barr-Virus zurückzuführen (12.3.2025). https://www.charite.de/service/pressemitteilung/artikel/detail/ursache_fuer_entzuendungsschock_bei_kindern_nach_corona_aufgeklaert [abgerufen am 21.5.2025]

Kontaktiere die MeGeMIT bei Fragen zur Mikroimmuntherapie. Bitte beachte: Die getroffenen Aussagen zu Indikationen und Wirksamkeit beruhen auf den Erfahrungen der praktizierenden Mikroimmuntherapeuten.

Bild: © dragonstock – stock.adobe.com

letzte Aktualisierung: 28.5.25